Pouvez-vous nous raconter comment est née l’idée de votre saga, basée sur des faits réels ?

C’était il y a une trentaine d’années. Au cours de l’enquête terrain pour l’écriture d’un guide touristique sur la République dominicaine, j’ai rencontré Kurt Luis Hess. Il m’a raconté son histoire. Allemand, juif, il était arrivé dans ce pays à 20 ans en 1940, chassé de son pays natal par le nazisme. J’ai été fascinée par son récit qui tenait du roman historique autant que du roman d’aventure, une histoire dramatique et éblouissante, le destin hors normes d’hommes et de femmes courageux qui surent réinventer leurs vies. C’est à ce moment-là que j’ai su qu’un jour j’écrirai cette incroyable épopée, pour qu’on ne les oublie pas.

Vous avez un rapport personnel très fort avec la République dominicaine. Pourquoi ?

La République dominicaine est un pays de parfums, de couleurs, de sourires et bien plus encore. C’est un pays très beau, mais très méconnu, un pays qui a bien plus à offrir que ses plages, un pays où l’on se sent accueilli. C’est pour le faire découvrir que j’ai souhaité écrire ce premier guide touristique français sur le pays. Je lui ai aussi consacré un livre de photographies, Terre métisse, publié aux Editions Géorama et réalisé avec un ami photographe, Denis Verneau.

Comment vous êtes-vous documentée pour écrire ces livres ?

L’histoire des Déracinés est une histoire vraie, vécue par des personnes que j’ai rencontrées. J’ai donc mis un point d’honneur à ce que le roman ne s’écarte pas d’un fil de la réalité car je ne voulais pas trahir la mémoire des véritables héros de cette histoire. Dans les Déracinés, au-delà des faits historiques, la moindre anecdote est donc vraie. Pour cela j’ai dû me documenter très sérieusement. Dans les archives du JOINT et de la DORSA, les organismes de tutelle du projet Sosua, et dans les archives nationales dominicaines, notamment. Également avec le fond photographique du musée virtuel de mémoire de Sosua, créé par ceux-là mêmes qui vécurent cette aventure. Les témoignages et les documents personnels des derniers pionniers que j’ai interrogés ont aussi été extrêmement précieux. Le fait d’écrire sur place a également été très inspirant, pour rendre compte des ambiances et de l’atmosphère dominicaines.

Avez-vous des habitudes d’écriture, des conditions spéciales ou un processus pour écrire ?

Je n’aime guère les contraintes et je n’ai pas de réelles habitudes ni de rituels d’écriture. En revanche, j’ai pris l’habitude d’avoir toujours avec moi un petit carnet où je prends des notes, un mot, une impression que je ne veux pas laisser filer. Sinon, solitude et musique classique sont mes meilleures alliées.

Que vous disent vos lecteurs et lectrices au sujet de cette saga ?

Ce qui fait la quasi-unanimité, c’est la surprise des lecteurs de découvrir ce pan méconnu de la grande Histoire. Pour beaucoup d’entre eux, les personnages du roman sont devenus des amis, une presque famille qu’ils ont du mal à quitter. Ils veulent continuer à voyager à leurs côtés et me demandent la suite de l’histoire de cette tribu.

Et l’homme qui vous a inspiré cette histoire, l’a-t-il lue ?

L’homme qui m’a raconté cette histoire est décédé en 2010 à l’âge de 101 ans. C’est en apprenant son décès que je me suis mise à l’écriture de cette saga, car j’ai compris qu’il avait fait de moi, sans le vouloir, une porteuse d’histoire. Il n’a jamais su que son histoire et celle de ses compagnons a été romancée, mais c’est à lui je que j’ai dédié Les déracinés. En revanche, j’espère que ses descendants auront un jour l’occasion de lire ces romans, s’ils sont un jour traduits.

Au fond, pourquoi écrivez-vous ?

Pour raconter des histoires, faire découvrir des univers, des destins. Offrir un voyage au lecteur, lui permettre de s’évader. Mais aussi pour le plaisir et l’exaltation que cela procure. C’est très jouissif d’écrire, très enrichissant de se documenter, d’enquêter, de construire une histoire. C’est aussi un défi personnel permanent.

Maintenant, parlons lecture ! Quels sont vos 3 romans préférés de tous les temps ?

C’est une question à laquelle je ne sais pas répondre, car une préférence en chasse une autre. Mon roman préféré de l’année dernière c’est Une vie comme les autres, magnifique traversée de l’Amérique contemporaine au travers du destin de quatre amis inoubliables. Mais il y a des sagas qui ont marqué mon adolescence pour lesquelles j’ai une affection toute particulière, par exemple les Rougon Macquart de Zola, tout comme les Thibauld de Roger Martin du Gard ou les Jalna de Mazo de la Roche.

Et en ce moment, que lisez-vous ?

En ce moment je suis plongée dans Mousseline la sérieuse, de Sylvie Yvert, l’histoire la fille de Marie-Antoinette et Louis XVI. Et en parallèle, je termine Le consentement de Vanessa Springora. Un roman historique et un témoignage, un bon équilibre.

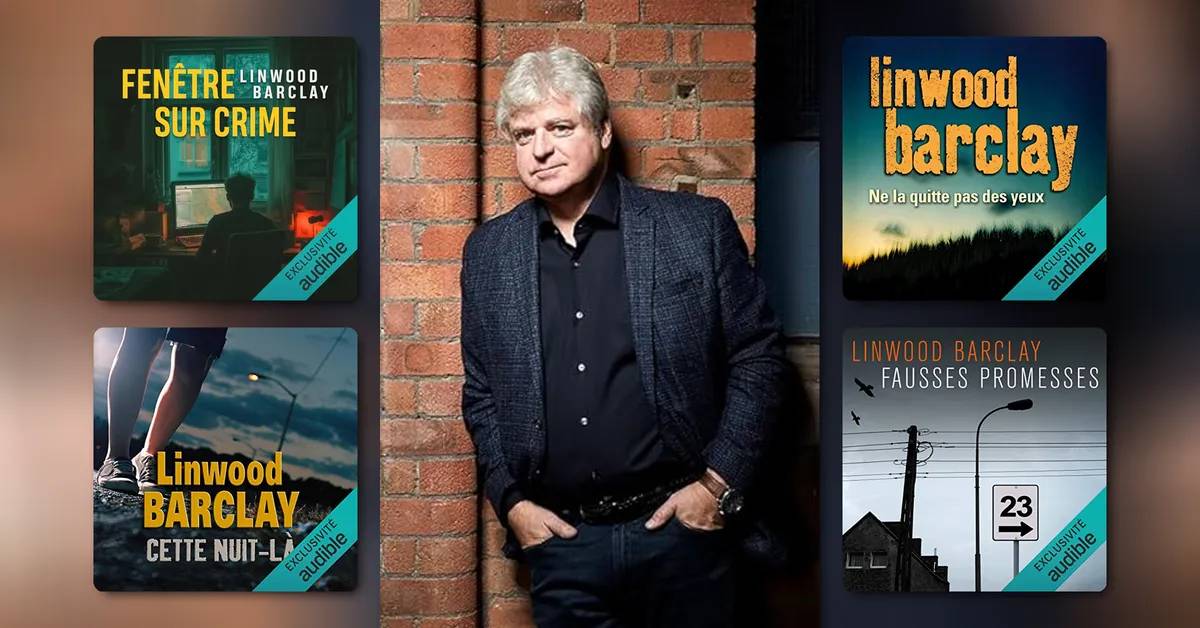

Écoutez-vous des livres audio ? Si oui, lesquels avez-vous aimés ?

J’aime beaucoup les romans policiers en version audio. Je trouve que cela donne un rythme au récit et tend l’intrigue en ne laissant aucun répit à l’auditeur.

Selon vous, quelle dimension le livre audio peut apporter à un livre ?

Écouter un livre audio, c’est très différent de la lecture. On se laisse guider, envoûter par un narrateur qui vous prend par la main. Cela permet une certaine incarnation des personnages qui prennent corps dans la voix du narrateur. Une dramatisation aussi. L’apport du comédien / de la comédienne / donne une coloration personnelle au récit. Écouter un livre audio est aussi une expérience un tantinet régressive, et c’est très plaisant.

Préparez-vous un nouveau roman ? Pouvez-vous nous en parler ?

Je suis en train de terminer la saga des déracinés. Un quatrième opus qui clôturera les 80 ans d’histoire de cette fresque familiale et se terminera en 2010, date symbolique. Il fera voyager le lecteur entre l’Europe, l’Amérique, les Caraïbes et Israël comme les précédents tomes. Et je réfléchis à la biographie romancée d’une femme dont le destin m’interroge, mais c’est encore un secret !